최근 과학자들은 최초로 거대 항성이 장렬한 죽음을 맞는 광경을 실시간으로 관측하는데 성공했다.

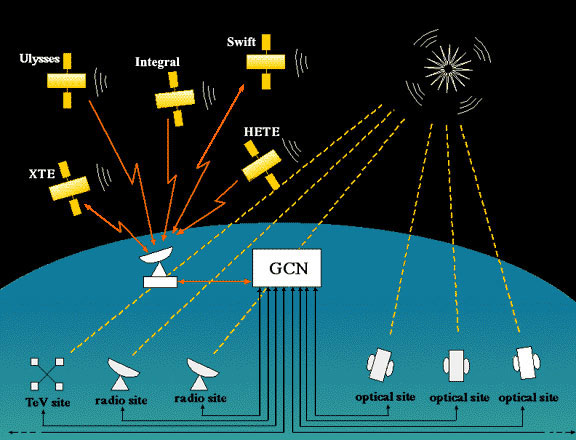

초신성(超新星) 하나가 약 40여분에 걸쳐 소멸한 까닭에, 미 항공우주국(NASA)의 스위프트(Swift) 위성이 렌즈를 돌려 서서히 최후를 맞는 별의 폭발을 관측할 수 있었기 때문이다.

버클리 캘리포니아 대학(University of California, Berkeley)의 천문학교수 알렉스 필리펜코(Alex Filippenko)는 “이러한 감마선 폭발은 대개 1초도 안 되거나 길게는 수백 초가량 걸린다. 그러나 이번 폭발은 수천 초 동안이나 지속됐다.”고 말했다.

필리펜코 교수는 이어 “스위프트 위성은 폭발이 시작되자마자 이를 감지해낸다. 폭발이 오래 지속될수록 실시간으로 관찰할 수 있는 시간도 더 늘어난다. 다른 위성들도 자체망원경을 이용해 실시간으로 관측할 수 있다. 이번에 관측된 별은 <네이처(Nature)>지에서 4페이지나 할애할 정도로 희한한 항성이다.”라고 말했다. 이 논문은 8월 31일자 잡지에 게재될 예정이다.

이미 두 개의 논문을 저술한 바 있는 필리펜코 교수는, 이번 폭발현상의 예외적인 지속 요인은 폭발과 함께 방출된 엄청난 양의 파편이 별의 주변에 존재하던 가스와 서로 작용했기 때문이라고 전했다. 게다가 이번에 관측된 형태는 전혀 예측되지 않았던 것이어서 이론가들을 당혹스럽게 만들었다고 덧붙였다.

스위프트 위성은 3가지 장비를 모두 동원하여 관측에 이용하는데 성공했다. 먼저 폭발 경보 망원경(Burst Alert Telescope)은 폭발을 감지한지 20초 이내에 발생지를 알려주었고, 자외선 광학 망원경(Ultraviolet Optical Telescope)과 엑스레이 망원경(X-ray telescope)은 각각 고해상도 이미지 녹화와 방사능 방출 측정을 담당했다.

이 폭발은 지난 2월에 일어난 것으로, 백양궁 성운(Aries Constellation) 방향으로 4억4천 광년 떨어진 곳에 위치한 거대항성이 붕괴된 것이었다. 붕괴 시 일어난 방사능 방출은 일반적인 감마선 폭발과 비교하여 다소 정도가 미약해서 과학자들은 이를 엑스레이 섬광이라 부르고 있다. 게다가 지금까지 관측된 감마선 폭발 가운데 두 번째로 가까운 곳에서 일어났다. 지금까지는 대부분 수십억 광년 떨어진 곳에서 발생했다.

과학자들은 이번에 관측된 별의 소멸과정에서 나타난 독특한 특성 덕분에 감마선 폭발과 그보다 흔한 초신성의 중간으로 분류될만한 새로운 종류의 항성폭발을 발견했다고 확신하고 있다.

캘리포니아 패서디나에 위치한 캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 대학원생이자 <네이처>지에 게재한 한 논문의 제1저자인 알리샤 소더버그(Alicia Soderberg)는, “그동안 감마선 폭발은 마치 우주의 촛불처럼 일정한 에너지를 낸다고 여겨졌다. 그러나 이번 폭발은 두 가지 형태의 중간에 속한다. 말하자면 연속체에 가깝다는 것을 보여주었다.”고 말했다.

이번에 관측된 항성의 질량은 태양질량의 20배로, 즉 태양보다 20배가량 크다. 그러나 감마선을 배출하며 붕괴하는 다른 거대항성과 비교하면 절반 정도의 크기이다.

이러한 거대항성의 연료가 되는 연소성 수소가 소진되면 별의 중심부는 붕괴되어 대개 중성자별이나 때로는 블랙홀 같은 밀도 높은 물체가 된다. 그전까지만 해도 과학자들은 감마선 폭발이 모두 블랙홀과 관련이 있다고 생각했다. 그러나 최근 관측된 이 폭발은 중성자별로 최후를 맞은 것처럼 보인다.

필리펜코 교수는 “이것이 사실이라면 성운의 폭발 시 만들어지는 중성자별도 고도의 방사능 방출과 관련될 수 있음을 시사한다. 다분히 가능성 있는 얘기이지만 우리 연구팀은 확실한 결말을 얻을 때까지 분석을 계속할 것이다.”라고 말했다.

이와 비슷한 종류의 약한 감마선 폭발이 가장 최근 일어난 것은 1998년도였다. 소더버그에 따르면 이처럼 강도 낮은 폭발은 강도 높은 감마선 폭발보다도 10~100배 가량 흔하게 일어나며, 10~20년 주기로만 관측된다고 한다. 지금까지 이보다 미약한 폭발은 거의 발견되지 않았는데, 그 이유는 예상 강도보다 약해 감마선 위성에 감지되지 않기 때문이다.

소더버그는 별의 폭발이 이렇게 흔히 발생한다는 사실이 다소 두렵게 느껴질 수도 있지만(사실 은하계와 가까운 별의 폭발은 매우 파괴적일 수 있기 때문에 위협적일 수 있다) 또 다른 새로운 연구조사가 위안을 제공한다고 말한다. <천체물리학과 천문학 저널(Journal of Astrophysics and Astronomy)>지에 곧 게재될 한 논문은 우리 은하계가 특성상 감마선 폭발에 이바지하지 않는다는 연구내용을 담고 있다.

소더버그는 대학원 공부를 병행하며 4년 동안 이렇게 새로운 형태의 항성폭발에 주력해 왔다. 그녀는 이런 독특한 현상이 존재한다는 이론을 마침내 확인할 수 있게 되어 다행이라고 말한다. 이는 1998년의 성운폭발 이후 천문학자들이 매달려온 연구과제였다. 참고로 1998년에 발생한 폭발은 강도는 무척 낮았지만 지금까지 관측된 감마선 폭발 가운데 가장 근접한 곳에서 일어난 것이었다.

그녀는 “우리는 수년 동안 이것이 사실인지 아닌지도 알 수 없었다. 하지만 이제는 이러한 현상이 실제로 일어난다는 사실과 모든 감마선 폭발이 동일한 에너지를 갖지 않는다는 사실을 알게 되었다.”고 덧붙였다.

'♣ ETC[잡다한것들] > 과학 읽을거리' 카테고리의 다른 글

| 초신성 폭발 ‘별의 죽음’… 은하계 몇백년만의 사건 (0) | 2007.01.01 |

|---|---|

| [과학/소식] 스위스-미 연구팀 "우주 나이는 195억년" (0) | 2007.01.01 |

| 우주 엘리베이터’ 연구는 계속된다, NASA 기술 대회 개최 (0) | 2007.01.01 |

| 천왕성 ‘42년만의 일식’ (0) | 2007.01.01 |

| 명왕성 새 이름은 '134340' (0) | 2007.01.01 |